Beitrag vom 03.04.2025, zuletzt angepasst am 14.04.2025, 13:00 Uhr

Die USA erheben ab dem 5. April 2025 Basiszölle in der Höhe von 10 Prozent für alle Importe. Für die ab 9. April verhängten länderspezifischen Zölle („reciprocal tariffs“) von bis zu 49 Prozent gegen fast 60 Handelspartner wurde noch am 9. April eine Zollpause von 90 Tagen verlautbart – durch einen Post von US-Präsident Trump auf Truth Social . Dadurch ergibt sich ein neues Zeitfenster für Verhandlungen. Dies gilt jedoch nicht für China.

Für China wurden die Zusatzzölle zunächst auf 84 Prozent, dann auf 125 erhöht. Hinzu kommen die „alten Zölle“. Kumuliert ergibt sich damit eine Zollbelastung für chinesische Textilwaren von 125+20+7,5 = 152,5 Prozent, zzgl. den normalen Zollsätzen und evtl. dem Zusatzzoll für Nationen, die Öl aus Venezuela beziehen.

Ohne die Zollpause wäre die EU mit 20 Prozent Zusatzzoll schwer tangiert. Anderen Handelspartnern erginge es z. T. noch schlechter, anderen besser. Waren mit Ursprung in der Schweiz drohen nach der Zollpause (aus jetziger Sicht) 31 Prozent. Waren mit Ursprung Türkei oder Großbritannien sollten hingegen von vornherein nur mit 10 Prozent belastet werden.

Chinesische Waren, die bislang unter der sog. De-minimis-Regel (Sendungswert <800 US-Dollar) zollfrei in die USA kommen, unterliegen ab 2. Mai Zollschranken. Entsprechende Pauschalen wurden mit Dekret vom 8. April verdreifacht und mit Dekret vom 10. April nochmals angehoben.

Bei Waren mit mindestens 20 % US-Wertanteil unterliegt dieser US-Anteil offenbar nicht den Zusatzzöllen. Dies kann für Textilexporteure sehr bedeutend sein, die US-amerikanisches Input wie z. B. hochwertige Fasern oder Garne verwenden.

Seit 05.04. (ab 0:00 Uhr EDT = 6 Uhr morgens CET) wird für alle Waren aus allen Ländern ein 10-prozentiger Aufschlag berechnet. Ab 09.04. drohten gegenseitige, „reziproke“ Zölle auf Waren aus fast fast 60 Ländern, wobei die länderspezifischen Sätze von 11 % für den Kongo bis zu 50 % für Lesotho reichen sollten. Diese Zölle sollten für alle Exporte gelten, die nicht bis zum 9. April 2025 (0:00 EDT = 6:00 Uhr CET) verladen wurden.

Noch am 9. April hat US-Präsident Trump jedoch eine 90-tägige Zollpause verkündet. In diesem Zeitraum fallen „nur“ die 10 % Zusatzzoll an, die für alle Handelspartner seit 5. April gelten.

Schwere Belastung für die deutsche Textilbranche

Für die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie bedeutet der Handelsstreit eine schwere Belastung. Gesamtmasche hofft auf starkes Engagement der EU in Verhandlungen mit den USA.

„Die USA zählen zu unseren wichtigsten Exportmärkten außerhalb Europas und sind gerade jetzt, in Zeiten verschlechterter Exportaussichten, äußerst wichtig für die Branche in Deutschland. EU-Kommission und Bundesregierung müssen die Zollpause nutzen und sich vehement für eine rasche Entschärfung des Konflikts einsetzen. Textilien und vor allem Bekleidung unterliegen in den USA bereits ohne Zusatzzölle beachtlichen Tarifen, die bei vielen Produkten um die 20 Prozent oder mehr betragen. Die Marktzugangshürden für Textilwaren, inklusive nicht-tarifärer Handelshemmnisse, dürften in den USA in Summe mindestens so ausgeprägt sein wie in der EU.“

Silvia Jungbauer, Hauptgeschäftsführerin von Gesamtmasche

Zölle auf China-Ware: Für Textil und Bekleidung effektiv 170 % und mehr möglich

Am 8. April erhöhte US-Präsident Trump die Zusatzzölle für China von 34 auf 84 Prozent. Vorangegangen war die Ankündigung Chinas, ebenfalls Zusatzzölle von 34 Prozent einführen zu wollen. Peking hat wiederum mit einer Zollerhöhung in gleicher Höhe geantwortet. Am 9. April verlautbarte US-Präsident per Social Media Post, dass China fortan mit 125 Prozent Zusatzzoll belastet werde. Zusammen mit den Zusatzzöllen von 20 Prozent aus Februar und der alten Belastung aus der Biden-Amtszeit von 7,5 Prozent steigt die Zusatzbelastung somit auf insgesamt 152,5 Prozent . Dazu kommt der „normale Zollsatz“. Dadurch dürften Belastungen von 170 Prozent und mehr keine Seltenheit sein. Der 25-prozentige Strafzoll für Abnehmer venezolanischen Öls könnte sogar noch dazu kommen (Länder, die Öl aus Venezuela kaufen, werden von den USA mit einem 25-prozentigen Zusatzzoll abgestraft).

Hinsichtlich der länderspezifischen Zollhöhe beruft sich US-Präsident Trump auf die Kalkulation von Zolläquivalenten nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Kritiker unterstellen hingegen eine einfache Rechnung: Demnach wurde der Handelsbilanzüberschuss des jeweiligen Landes mit den USA schlicht durch den jeweiligen Einfuhrwert der USA dividiert.

De Minimis für China-Ware soll ab 2. Mai ausgesetzt werden

Die De-minimis-Ausnahme in den USA ermöglicht die zollfreie Einfuhr von US-Importen im Wert von 800 US-Dollar oder weniger, hat minimale Anforderungen und Kosten für die Zollanmeldung und ermöglicht es, Importe dieser Zeit schnell durch den Zoll zu bringen.

De-minimis soll für Kanada, Mexiko und alle anderen Staaten soll so lange beibehalten werden, bis angemessene Systeme zur Abfertigung vorhanden sind. Dennoch heißt es in Trumps Verordnung vom 2. April, dass angemessene Systeme für die Abwicklung von Importen aus China vorhanden sind und er daher ab dem 2. Mai die De-minimis-Berechtigung für alle chinesischen Waren aussetzen wird. Eingeschlossen sind Waren aus Hongkong. Der Einschluss von Waren aus Macau wird bis Juli geprüft. Von da an unterliegen alle US-Wareneinfuhren im Nicht-Postverkehr mit Ursprung China und Sendungswert unter 800 US-Dollar sämtlichen formellen Anforderungen für die Einfuhranmeldung und allen US-Zöllen, die für China gelten.

Für Waren unter der Wertgrenze, die über Postdienstleister verschickt werden, gilt ein Zollsatz von 120 Prozent oder eine Gebühr von 100 US-Dollar pro Sendung, wobei diese ab 1. Juni auf 200 US-Dollar ansteigen soll. (Erhöhte Sätze durch Dekrete vom 8. und 10. April / Re-Retorsion gegen China: Erhöhung von 30 auf 90 und nun 120 Prozent, Erhöhung von 25 auf 75 und nun 100 bzw. von 50 auf 150 und nun 200 US-Dollar).

Pro Tag gelangen Millionen Pakete mit De-minimis-Waren in die USA – hauptsächlich von chinesischen Online-Shops und hauptsächlich per Luftfracht. Das Phänomen ist auch in der EU wohlbekannt: Die Sorge über unlauteren Wettbewerb und mangelnde Marktkonformität oder gar die Herstellung aus Zwangsarbeit ist groß. Als Gegenmittel setzte US-Präsident Trump mit seiner ersten Zollrunde für China (20 Prozent) die De-minimis-Berechtigung für chinesische Einfuhren aus. Der daraus resultierende Anstieg der zu verzollenden Pakete überforderte die US-Zollbehörden schnell, und Trump setzte die De-minimis-Berechtigung schnell wieder ein.

*Zölle für Kanada und Mexiko betreffen nur Waren, die nicht unter das USMCA fallen bzw. die USMCA-Ursprungsregeln nicht erfüllen. Die „reziproken Zölle“ unterliegen vorerst einer am 9. April 2025 angeordneten Zollpause von 90 Tagen. Bis dahin gelten die Basis-Zusatzzölle von 10 Prozent für alle Länder sowie diverse sektorale Zusatzzölle.

Hohe Zölle auch für China-Alternativen

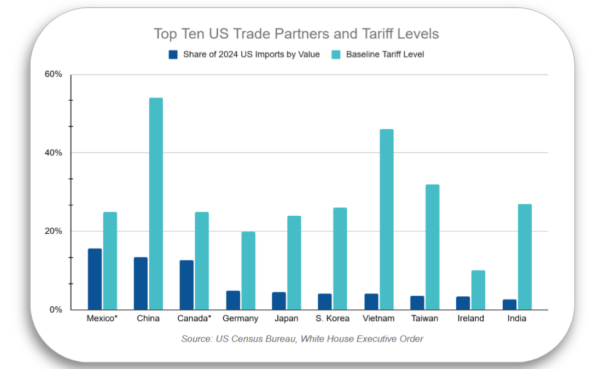

In seiner ersten Amtszeit konzentrierte sich Präsident Trump hauptsächlich auf China. Daher stellten viele Importeure in den USA auf eine China+1-Strategie um. Viele europäische Unternehmen sind diesem Beispiel gefolgt. Der Trend hat sich bereits in der Zunahme des US-Handels mit Mexiko und Kanada, aber auch mit Beschaffungsalternativen in Asien wie Vietnam, Indien, Taiwan und Bangladesch manifestiert – während der Import aus China nachließ: von 20 Prozent der gesamten US-Importe im Jahr 2018 auf 13 Prozent im Jahr 2024. Jetzt machen hohe reziproke Zölle diese Alternativen unattraktiver. Zum Beispiel werden Waren aus den folgenden Ländern – einige der wichtigsten Alternativen zu China – mit hohen Zusatzzöllen belegt:

- Vietnam: 46 %

- Indien: 27 %

- Bangladesch: 37 %

- Kambodscha: 49 %

Hintergrund: Executive Order vom 2. April 2025, länderspezifische Zollsätze in Annex I.

US-Präsident Trump begründet die „gegenseitigen Zölle“ („reciprocal tariffs“) mit angeblich unfairen Handelspraktiken wichtiger Partner, darunter Zölle auf US-Produkte, Währungsmanipulation oder Mehrwertsteuern. Von den neuen Zöllen ausgenommen sind unter anderem Exporte von Stahl und Aluminium (bereits mit 25 Prozent belegt). Pharmaprodukte sind gemäß der am 2. April unterzeichneten Bestimmungen nicht betroffen. Exporte von Autos und Automobilteile werden ab dem 3. April separat mit 25 Prozent verzollt.

China erhebt Gegenzölle

Am 4. April hat China Gegenzölle auf Importe aus den USA angekündigt und diese, nach nochmaliger Erhöhung durch die USA ab 10. April, auf 84 Prozent erhöht, die auf alle Warenlieferungen aus den USA zusätzliche erhoben werden sollen. Zudem will China für sieben seltene Erden Exportkontrollen verhängen, die u. a. in der Rüstungsindustrie Verwendung finden. Chinas Gegenmaßnahmen heizen den Handelskonflikt weiter an. Die Executive Order vom 2. April sieht vor, dass die Zölle für Länder, die Gegenmaßnahmen einführen, noch weiter erhöht werden.

Re-Retorsion?

China zahlt den USA die Zollschritte – zumindest oberflächlich – mit gleicher Münze zurück. Angesichts des chinesischen Handelsüberschusses ergibt sich absolut eine höhere Betroffenheit für chinesische Waren. Das könnte zum einen zu Umlenkungseffekten führen, da der Zoll in den USA inzwischen prohibitiv hoch ist. Andererseits bemühen sich viele Unternehmen weltweit, auf chinesisches Input bzw. chinesische Handelsware zu verzichten.

Am 11. April hat China angekündigt, die Zölle auf Waren aus den USA ebenfalls von 84 Prozent auf 125 Prozent anheben. Damit reagiert China auf den Zollschritt der USA vom 10. April. Auf weitere Zollerhöhungen durch die USA will Chinas Regierung allerdings nicht mehr mit entsprechenden Anhebungen reagieren.

Die EU zieht ebenfalls Maßnahmen gegen Einfuhren aus den USA in Betracht, die gestern von den Mitgliedstaaten abgesegnet wurden. Eine EU-Retorsion, geplant in zwei Schritten ab Mitte April und Mitte Mai, würde auch zahlreiche Textil- und Bekleidungsprodukte erfassen. Die entsprechenden Rechtsakte wurden der Wirtschaft gestern Nachmittag zur Kommentierung vorgelegt. Die Abstimmung erfolgte bereits kurz darauf.

Viele andere Länder, darunter auch Vietnam, versuchen stattdessen aktiv, eine Lösung auszuhandeln. In der Zwischenzeit erhöht die Verschärfung des Handelskriegs die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA und darüber hinaus

Wichtige Ausnahmen

- Die Ausnahmeregelung für Einfuhren aus Kanada und Mexiko, die den Ursprungsregeln des USMCA fallen, wird verlängert – für sie gilt weiterhin der Präferenzzoll null. Kanadische und mexikanische Waren, die den USMCA Regeln nicht entsprechen, werden mit 12 % verzollt.

- Bei Importen mit einem Wertanteil von mindestens 20 % US-Content werden globale (10 %), reziproke (20 % EU etc.) oder Automobilzölle (25 %) nur auf den ausländischen Wertanteil erhoben. Diese Regelung gilt nach jetzigem Stand für Importe jeglichen Ursprungs.

- Die Automobilzölle von 25 % gelten weiterhin für den Nicht-US-Wertanteils für jeden Import.

- Bei Importen mit einem US-Wertanteil werden nur globale, gegenseitige oder Automobilzölle auf den ausländischen Wertanteil erhoben. Importeure bemühen sich daher verstärkt darum, den US-Content zu berechnen und nachzuweisen.

- Die Durchführungsverordnung hat bislang eine lange Liste von Gütern ausgeschlossen, darunter Stahl und Aluminium, die bereits separaten Zöllen unterliegen, sowie Güter wie Halbleiter, Pharmazeutika und Holz, die zunächst verschont geblieben sind, aber bald mit separaten sektoralen Zöllen belegt werden könnten.

Bild: Gerd Altmann - pixabay.com

Bild: Gerd Altmann - pixabay.com